【腰痛に悩む真希さん(仮名)の改善までのストーリー】

この記事を監修している人:奥村龍晃(柔道整復師資格保有)

この記事を監修している人:奥村龍晃(柔道整復師資格保有)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんにちは!

フィジカルバランスラボ整体院、

院長の奥村龍晃です。

今回の記事は腰痛に悩んでいた患者さんが、

日常生活でどんな悩みを抱えていて、

当院に通って「どう改善したのか?」を、

ストーリー形式でご紹介します!

腰痛に悩む真希さん(仮名)のストーリー

真希さん(仮名)40代の主婦。

日々の家事と育児に追われながら、

長年の腰痛に悩まされていました。

彼女の1日は、朝5時30分に起き、

旦那さんと子供たちのお弁当作りから始まります。

もう何年も腰痛を抱えた生活をしているので、

朝起きると”腰の調子のチェック”が日課になっていました。

朝の家事と突き刺すような腰の痛み

朝ごはんやお弁当の準備は、

彼女にとって最初の試練。

朝のリビングやキッチンはまだ肌寒く、

身体も強張っているので腰の痛みを強く感じます。

それでも毎日家族のために朝食を準備し、

お弁当を作らなければいけません。

朝から2時間以上もキッチンに立ちっぱなしで、

さらに腰は強張っていき、

とっさの動作で刺すような痛みが走ります。

腰が辛くなると、身体を左右に傾けながら、

痛みを和らげようと試みるものの、

ほんの一瞬ゆるむような感じがするだけで、

ほとんど効果はありません。

それでも家族に心配をかけないように、

必死に我慢しながら家事を続けていました。

家族を見送った後も

時間に追われながらも、やっとの思いで家族を見送った後は、

食器の片付け、洗濯物、掃除機、食品の買い出しと、

彼女に休むヒマはありません。

洗濯物を取る時に腰をかがめると、

一瞬「うっ!」となるような痛みが。

掃除機をかけている時は腰に手を当てて、

買い物中は荷物の重さに耐えながら、

なんとか午前中の仕事をやり抜きます。

後半戦に向けて痛み止めを飲む

お昼ご飯と夕食の仕込みを始める頃には、

痛みは更に強まることが多く、

真希さんは痛み止めの薬を飲むこともしばしば。

夕方に子供達が帰ってくると、

今よりもさらに余裕がなくなるので、

早めに薬を飲むようにしていたそうです。

「この腰痛がなければ……」

夕方、家族が帰宅すると、最後のラッシュがやってきます。

子どもたちの宿題を見たり、夕食の準備をしたり、

洗濯物を取り込んでたたんだりと。

「ママー!」と呼ばれれば、

子供の相手をしながら自分は腰をさする。

彼女は家族との時間を大切にしながら、

「この腰痛がなければどんなに快適だろう」と、

心の中でつぶやいていたそうです。

時々ストレッチをしても

夕方のラッシュを乗り切って、

旦那さんに子供たちの寝かしつけを任せたら、

やっと彼女の時間です。

少しゆっくり目にお風呂に入り、

身体をしっかり温めてリラックス。

お風呂上がりはもも裏やお尻のストレッチもします。

「朝起きた時には治ってないかなぁ」と、

淡い期待をしながら寝室に向かうのでした。

朝起きるとやっぱり

朝5時30分。

いつものように家族で1番最初に起きると、

まずは”腰の調子のチェック”から。

「あぁ、やっぱり今日も痛い」

と朝から憂鬱になりながら、

それでも家族のために家事をするのでした。

『レッドコード整体』との出会い

そんな日々を過ごしていた真希さんですが、

最近『レッドコード整体』という施術を受け始めました。

四十肩で通っていたママ友が、

「肩が本当に良くなった!」と言っていて。

「私の腰痛も良くなるかな」と話したら、

「今度、先生に聞いておいてあげるよ」と、

話が盛り上がったそうです。

そうして『フィジカルバランスラボ整体院』を

紹介された彼女が初来院。

カウンセリングをして、

姿勢や関節の検査をして、

筋肉や筋膜の硬さをチェックして、

今の身体の状態を説明して、

今後の治療計画を説明して、

『レッドコード整体』を初体験。

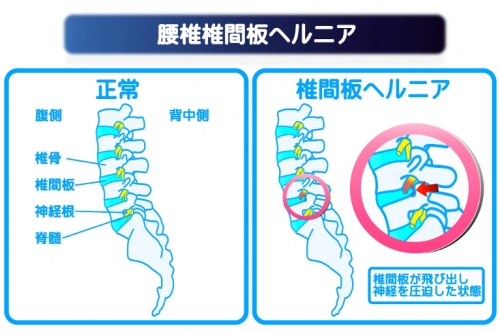

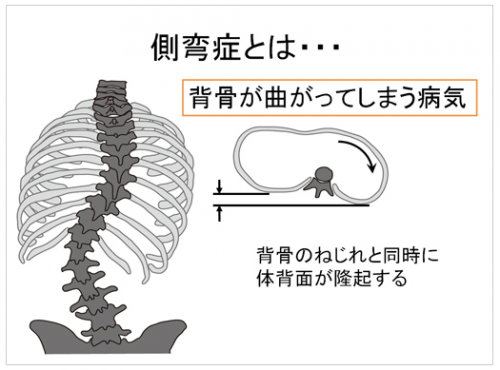

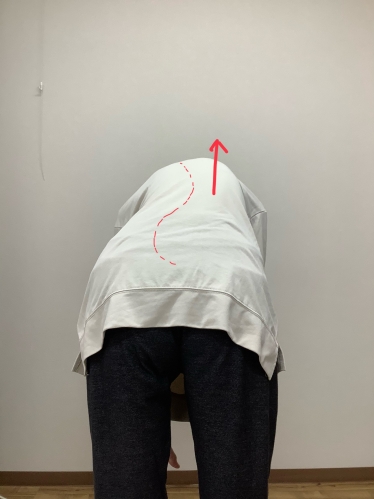

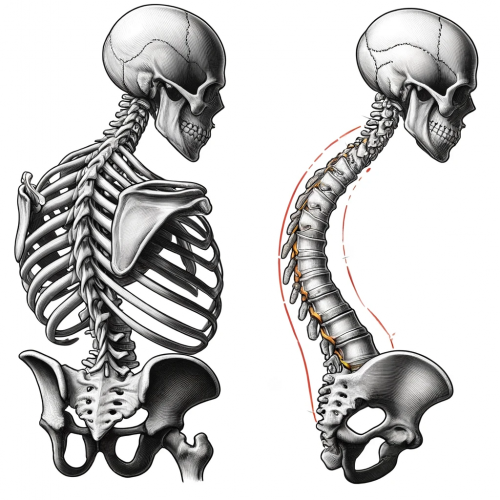

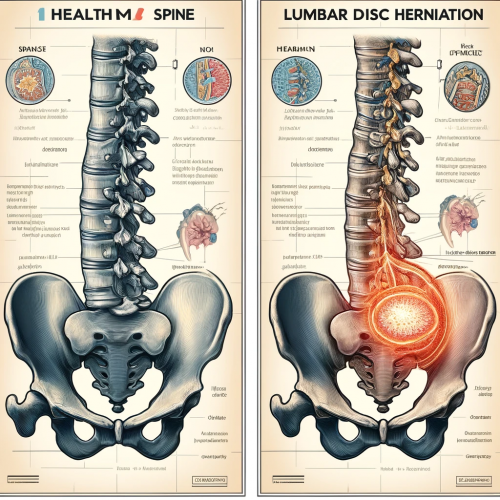

原因は「反り腰」と「股関節のズレ」

真希さんの腰痛の原因は、

「反り腰」と「股関節のズレ」でした。

元々”腰を反ってしまうクセ”があることと、

学生時代に足首を捻挫した病歴があることで、

左の股関節の位置がズレてしまい、

腰痛を悪化させて、長引かせていました。

「まさか学生時代の捻挫が関係あるの!?」

と驚いていた様子でしたが、

骨模型を使ってしっかり説明をすると、

「なるほど」と納得してくれました。

『レッドコード整体』で全身を浮かせて、

腰椎と股関節の位置を整えます。

硬くなった腸腰筋(体幹のインナーマッスル)をゆるめ、

強張った筋肉や筋膜をゆるめていきます。

「水に浮いてるみたい」

「こんなリラックスしたの初めてかも」

と、驚きつつも喜んでくれている様子。

「はい。お疲れ様でした!」とベッドに降りたら……

「あ!すごい腰が楽になってる!!」

とまたまた驚きのリアクション!

しばらくは10日に1回のペースで通院してもらい、

自宅でできるセルフケアも指導。

「再発しない」ように意識を高めてもらいます。

終わりに

あれから数ヶ月が経って、

今ではすっかり痛みも解消され、

「毎朝が快適です!」と満面の笑み!

今では1ヶ月半に1回のメンテナンス通院だけで、

快適な状態を保てているそうです。

腰痛が解消されたことで、

真希さんは家事や子供たちとの時間を楽しむ余裕が生まれ、

アクティブに公園や遊びに出かけられるようになりました。

何年も腰痛に悩んで、

「どこに行っても治らなかった」としても、

原因が明確になれば必ず治ります!!

今回はそんな真希さんのストーリーを紹介しました。

あなたも腰痛にお悩みでしたら、

いつでもお気軽にご相談ください(^^)

公式LINEから24時間受け付けてます!

お困りのことがありましたら、

いつでもお問い合わせください(^^)/

公式LINE:https://lin.ee/cZKMhZ6

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〒464-0026

愛知県名古屋市千種区井上町117 井上協栄ビル2階

名古屋市営地下鉄東山線「星ヶ丘駅」2番口徒歩2分

愛知県名古屋市で腰痛改善なら『レッドコード整体』

フィジカルバランスラボ整体院

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

biofeedback session. The patient is shown with electrodes__large.jpg)